孔融让梨:美德典范与时代悲剧的交织人生

在中国传统文化的璀璨星河中,“孔融让梨”的故事犹如一颗熠熠生辉的明珠,历经千年仍散发着独特的魅力,成为无数人心中道德启蒙的经典范本。然而,这位四岁便以谦让之举著名天下的主人公,其人生结局却布满了悲剧色彩,令人唏嘘不已。

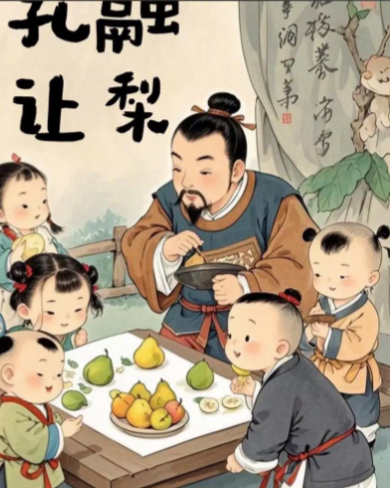

谦让美德,代代传颂

孔融,作为东汉末年闻名文学家、孔子第二十世孙,自幼便展现出非凡的聪慧与懂事。四岁那年,家中长辈将一盘洗好的梨子置于桌上,让孩子们自行挑选。在众多诱人的大梨面前,孔融没有丝毫的犹豫与贪念,而是径直拿起了那个最小的梨子。父亲见状,心中既惊讶又欣慰,故意询问他为何不选大的。孔融仰起稚嫩的脸庞,认真回答道:“我年纪小,食量也小,按道理就该拿小的,大的应该留给哥哥们。”父亲接着又问:“那弟弟比你小,按说该他拿最小的呀。”孔融不慌不忙地回应:“我比弟弟大,是哥哥,应该把大的留给弟弟。”这番话语,质朴而真挚,尽显其谦让、尊长护幼的美好品质。

“孔融让梨”的故事迅速在家族中传开,进而流传至大江南北,成为人们口口相传的佳话。它不仅被收录进《世说新语笺疏》《后汉书》等经典史籍,还被编入《三字经》中,“融四岁,能让梨”短短七个字,简洁有力地概括了这一故事,使其成为中华民族传统美德教育的生动教材,影响了一代又一代的中国人。

仕途崎岖,直言不讳

随着年龄的增长,孔融凭借自身的才华和家族的影响力,踏上了仕途。他以孝行著名,受到司徒杨赐的征召,成为司徒掾属。然而,东汉末年,政治局势动荡不安,权臣董卓篡夺大权,妄图废掉汉少帝刘辩。孔融对此义愤填膺,毅然挺身而出,与董卓展开了一场激烈的辩论。尽管他言辞犀利、义正词严,但终究无法改变董卓的野心,反而因此被排挤出朝廷中枢,被派往北海国担任国相。

在北海国,孔融积极管理,颇有政绩。他兴办学校,传播文化知识,改善当地的教育状况;招募流民,开垦荒地,促进了农业生产的发展。然而,北海国地处黄巾军活动频繁的区域,时常遭受袭扰。孔融虽有心保境安民,但在军事方面却并非强项。建安元年(196 年),袁绍长子袁谭进攻北海国,孔融在作战指挥上显得力不从心。当袁绍大军攻入城内时,他仍凭几读书,谈笑自若,直至夜晚城陷,才匆忙逃奔。更令人遗憾的是,在逃亡过程中,他可能因慌乱而未能顾及妻儿,导致妻儿被袁绍大军俘获。

祸从口出,悲剧收场

建安元年(196 年),汉献帝迁都许昌后,征召孔融为将作大匠,后又升任少府。本以为孔融能在此安稳度日,可他直言不讳的性格却再次将他推向了风口浪尖。

在官渡之战前,孔融公开建议曹操向袁绍投降,认为战役会给中原百姓带来更多的苦难。这一言论严峻触怒了曹操,曹操认为孔融此举是对自己的不信任和挑战,心中对他愈发不满。此后,孔融仍不知收敛,多次在公开场合发表讽刺曹操的言论。曹操的儿子曹丕私自娶了袁熙的妻子甄氏,孔融便写信挖苦道:“武王伐纣,以妲己赐周公。”曹操不明其意,询问孔融,孔融却回答:“以今度之,想当然耳。”建安十二年(207 年),曹操北讨乌桓,孔融又讥笑道:“大将军远征,萧条海外。”这些言论,无疑是在曹操的伤口上撒盐,进一步激化了他们之间的矛盾。

山阳人郗虑揣摩曹操的心思,以孔融蔑视国法为由奏免其职。这给了曹操除掉孔融的绝佳借口。曹操指使丞相军谋祭酒路粹枉奏孔融以“招合徒众”“欲图不轨”“谤讪朝廷”“不遵超仪”等罪名。更有甚者,曹操还编造了孔融“不孝”的罪名,指责他曾说父母对孩子没有恩情,认为父母生子只是为了自己享乐,这种说法与儒家强调孝顺的观念背道而驰,导致孔融的形象在世人眼中一落千丈。建安十三年八月二十九日(208 年 9 月 26 日),孔融被处死,并株连全家,时年五十六岁。

千秋评说,启示后人

孔融的一生,宛如一部跌宕起伏的传奇史诗。四岁让梨,展现出的谦让美德,成为中华民族传统美德的典范,值得后人永远敬仰和学习。然而,他在仕途上的崎岖经历和最终的悲剧结局,也让我们深刻反思。在那个政治黑暗、权谋斗争激烈的东汉末年,孔融虽心怀正义、直言敢谏,但却缺乏对政治局势的敏锐洞察力和灵活应对的能力。他的直言不讳,在某种程度上成为了他人攻击的把柄,最终将自己推向了万劫不复的深渊。

孔融的故事,犹如一面镜子,映照出人性的复杂与时代的无奈。它提醒着我们,在追求美德和正义的同时,也要学会审时度势,掌握好说话的分寸和方式。在当今社会,我们依然需要传承和弘扬孔融让梨所蕴含的谦让、尊长护幼等传统美德,但同时也要学会在复杂的社会环境中保护自己,以更加聪明和成熟的方式去践行美德,实现自己的人生价值。